كانت موجودة قبل عصر النبي يوسف .. حكاية صوامع القمح فى مصر القديمة

يُجزم المؤرخون والأثريون، أن فكرة صنع الصوامع لتخزين القمح هي فكرة مصرية خالصة، بدأت منذ العصر الحجري الحديث، ثم تطورت في عصر ما قبل الأسرات، وتوعت أشكالها وحجمها فيما بعد، وقد أخذت أوصافا وأشكالا متنوعة.

ويؤكد الأثريون أن صوامع القمح وتخزينه في مصر أسبق تاريخيا من عصر سيدنا يوسف عليه السلام، وذلك ردا على ادعاءات وخرافات الأساطير التي ظهرت في العصور الوسطي حتى وقتنا الحالي، حيث كان الظن أن أي مكان ضخم هو خزائن النبي يوسف - عليه السلام-؛ لذا وجدت أماكن أطلقوا عليها خزائن يوسف، مثل السور الذي تم اكتشافه في مدينة الكاب بأسوان وغيرها، وهي ضمن الأساطير التي تحكمت في العقول منذ القرون الوسطى.

بدوره يأخذنا الأثري والخبير الزراعي وليم نظير في كتابه "الثروة النباتية عند قدماء المصريين"، لعالم الصوامع وتخزين الغلال، حيث يؤكد أن المصريين كانوا يحصدون القمح ويضعونه في صوامع، وهو ما تم ذكره في عصر الجفاف والقحط في عصر سيدنا يوسف ـ عليه السلام ـ .

وقد عرف المصريون تحميص الحبوب قبل تخزينها، وذلك بوضعها في أواني من الفخار، ويتم إيقاد النيران عليها بدرجة خاصة لتطهيرها من الحشرات وتخليصها من الرطوبة، حيث تنبه المصري القديم لتأثير الحرارة على الحبوب.

ويضيف نظير أن التخزين يتنوع ما بين تخزين المكامير، وهو اختيار مكان مرتفع من الكثبان الرملية، تُحفر فيه حفرة يتم تبطينها بالقش والطمي، وتوضع الغلال في السلال، حيث ثم يتم تغطيتها، ويوضع بعد ذلك عليها الكثبان الرملية، وقد بقيت هذه الغلال سليمة لمدة 7 آلاف عام لم تمتد إليها يد اللصوص ولم تصب بالتلف، وقد وُجدت أمثلة لها في حفائر الفيوم والمعادى والبداري، ثم تتطور الأمر لصوامع مُشيدة بالطوب اللبن، وهو من أفضل المواد العازلة، وقد كان يتم البناء بشكل مخروطي الشكل يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار، وفى قمتها فتحة صغيرة لتعبئة الغلال بها ثم يسد، وكانوا يضعون فتحة صغيرة لتفريغ الغلال وأخذها وقت الحاجة، وكانت الغلال حينئذ كالمال وكان مخزن الغلال كنزا لايقدر بثمن، وقد عُثر على مخازن للغلال في حلوان يشبه نظام السيلو الحالي، وتوجد صوامع يطلع عليه على درج من الخشب، وهو مكان صالح لكاتب الصومعة وكانت هذه الصومعة خاصة بالإقطاعيات الكبيرة، كما وجدت صوامع صغيرة خاصة بالمنازل في مصر القديم.

ويقول الدكتور محمود الحصري أستاذ الآثار بجامعة الوادي الجديد في ، إن المصريين القدماء من أوائل الشعوب التي مارست الزراعة على نطاق واسع، وكان هذا بسبب براعة المصريين لتطويرهم الري بالغمر، وقد أتاحت ممارساتهم الزراعية لإنبات المحاصيل الغذائية الأساسية للحياة، وخاصة الحبوب مثل القمح والشعير، والمحاصيل الصناعية، مثل الكتان والبردي، وكانت الزراعة في مصر القديمة تمر بعدة مراحل بعد أن تنسحب مياه الفيضان من الأرض إلى نهر النيل، حيث يقوم بالعزق والحرث وبذر البذور وغيرها حتى الوصول للحصاد وبعدها التخزين في الصوامع

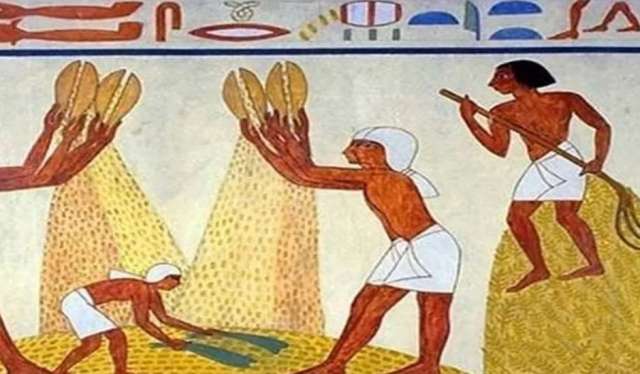

ووجدت مناظر مصورة على جدران المقابر تبين عملية الزراعة، يقوم خلالها الفلاح ببذر البذور وإطلاق الأغنام والماعز لتغرسها بأرجلها في التربة.

وينتظر الفلاح حتى ينضج المحصول فيقوم بعملية الحصاد وجمعه في شباك أو وضعه في شكل حزم لنقله إلى الأجران لتدرسه الدواب، ثم يقوم الفلاح بعملية تذرية الحبوب وغربلتها وتسجيل مقدار المحصول وتخزينه في صوامع لحفظه، حيث كان يوجد منشآت إدارية كانت تستخدم لتخزين الحبوب وتوزيعها في مصر القديمة.

وكان هناك بعض الآلهة التي قدسها المصري القديم، وكان لها ارتباط وثيق بالزراعة منها الإلهة «سخت» إلهة الحقول، واسمها مرسوم على رأسها، وهي تحمل مائدة قرابين عليها البيض والطيور وزهور اللوتس وأسفلها زهور اللوتس والسمك.

وإله الحبوب يُسمى "نبر"، وله أيضاً رسومات وتراه متوجاً بسنابل القمح ويحمل في يديه حزمتين من القمح، وإله فيضان النيل «حابى» ونشاهده وهو يحمل مائدة القرابين التي بها خيرات الحقل ونهر النيل، كما نرى نقوشا ورسوماً له وهو يوحد القطرين الصعيد والدلتا وتُعد صوامع الغلال من أهم الوسائل التي لجأ إليها المصريون القدماء لتخزين ما لديهم من حبوب، وإعادة استخدام هذه الحبوب مرة أخرى في أوقات الشدة عندما تنقص المياه أو تجف.

وقد لجأ المصريين القدماء إلى تخزين الحبوب في سنوات الجفاف، وخصوصًا القمح، مما دفعتهم الحاجة إلى بناء صوامع تُخزن فيها وتحافظ على جودتها، وظلت هذه الصوامع هي الطريقة المُثلى لتخزين الحبوب في كل أراضي الشرق منذ زمن سحيق.

ويضيف محمود الحصري، أن الاقتصاد المصري ، اعتمد بدرجة كبيرة على تجميع الحبوب والغلال وإعادة توزيعها مرة أخرى، فخلال العصر الحجري الحديث تم العثور على عدد كبير من صوامع الغلال في الفيوم ومرمدة بني سلامة، أما عصر ما قبل الأسرات فقد عثر على صوامع الغلال في نقادة، وفي الأسرتين الأولى والثانية وُجدت صوامع الغلال في المقابر، وحوت بعض الصوامع التي كانت بجوار مقابر الأسرتين الثالثة والرابعة على عدد من النقوش تشير إلى أنه كان يتم تخزين الحبوب، حيث أن القمح "من أهم المحاصيل التي زرعها المصري القديم لسد حاجته من الغذاء، بل وقد غطى حاجته وصدر لدول العالم القديم أجمع، فكانت مصر تعد سلة غلال العالم القديم وفي الأسرة السادسة، تطور تخزين الصوامع ليشمل بضائع أخرى مثل بعض المواد المصنوعة.

ويوضح محمود الحصري أنه كان هناك موظف خاص بالصوامع لحمايتها والحفاظ عليها، وفي الدولة القديمة كان الوزير يعهد لموظف لإدارة الصوامع، وفي عصر الدولة الوسطى ظهرت بعض الألقاب الخاصة بالصوامع وموظفيها، وكان حصاد القمح يمر بعدة مراحل "كان أولها مرحلة تقطيع المحصول باستخدام المناجل، وكان المزارعون يقفون في شكل مجموعات متجاورة.

بعد ذلك تأتي مرحلة الدرس، وهي المرحلة التي تستخدم فيها الثيران، والتي تقوم فيها الحيوانات بالسير على النبات لتفصل البذور عن السنابل، وقد وجد في مقبرة "با حري" أغنية تقول "ادرسي أيتها الثيران، فالتبن سيكون علفًا لك، والحب من نصيب أسيادك".

ثم تأتي مرحلة "التذرية"، وهي المرحلة التي تجري لتخليص الحبوب من القش، وعادة ما كانت تؤديها النساء باستخدام بعض الأدوات الخشبية "المذراة"، وكانت عادة ما تتم في الهواء الطل وتعد صوامع الغلال التي وجدت في معبد الرمسيوم بالأقصر، والتي بُنيت بقباب من الطين، هي من أشهر الصوامع في مصر والعالم القديم، حيث استمرت لمدة 1500 سنة حتى الغزو الروماني لمصر، حيث كانت الصومعة الشهيرة تكفي لإطعام مصر والإمبراطورية المصرية الممتدة في أنحاء العالم.

ومن أجل القمح جاء البدو لمصر، وكانت محط أقدام للأنبياء الذين زاروها، واقترن عند المصريين موسم الحصاد بالأفق مثلما توضح الرسومات في مقابر طيبة.

ويؤكد الباحث وليم نظير أن مخازن الكاب بأسوان حملت الكثير من النقوش التي تظهر حمل المصريين للغلال من خلال نهر النيل والاتجاه للمخازن وشقاء العمال الذين كان يؤكدون في شكواهم "أن قلوبنا قُدت من نحاس"، مؤكدا أنه كانت هناك إدارة خاصة تسمى إدارة الشونة التي تماثل إدارة التموين في عصرنا للحفاظ علي الغلال وعدم هدرها وكانت هناك صومعة فى كل إقليم توضع فى مكان فسيح يضع فيه المزارعون نتاج محصولهم مثلما هو معمول به حتى الآن في كافة المحافظات المصرية.

.jpg)